ヨコエビは、隣接したニッチを行き来し幾度も適応を繰り返して多様化を遂げたという説を過去に紹介しました。

海藻への適応では、他へ移動できないほど形態を変化させたグループ(ミノガサヨコエビ科 Phliantidae,ネクイムシ科 Eophliantidae 等)が知られていますが、動物へ寄生するヨコエビはやはり中途半端のように思われ、比較的容易に他のニッチへ移っていける状態のように見えます。

|

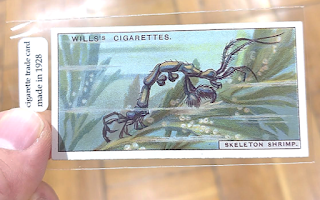

端脚類が付着する海産動物の模式図。

|

ヨコエビ(Senticaudata,Hyperiopsidea,Amphilochidea,Colomastigidea の4亜目体制)では、付着生活に特化して遊泳力を犠牲にしたグループとしてワレカラの仲間が知られています。特に鯨類への付着に特化して身体を扁平に、歩脚を鈎状に変化させたクジラジラミは、ずば抜けて付着生活への適応が進んでいるといえましょう。

端脚目 Amphipoda 全体でいえば、ヨコエビとは別にクラゲノミ亜目という外洋性のグループがおり、クラゲなど寒天質浮遊性動物に寄生しています。このグループの一部は幼生期をもつなど暮らしぶりが特殊化していて、ヨコエビより寄生生活に適応しているようです(変態することで「宿主の探索」と「成長・繁殖」という異なる目的にそれぞれ特化した身体構造を獲得できると思われます)。

しかし、こういったスペシャリストであっても、ある種の等脚類のように体節を喪失するレベルの適応は見せていません。

このように付着生活へ特化しきれていないヨコエビですが、動物に付着する事例は世界中から報告され、近年も何本か論文が出ています。寄生も含めて、そういった話題を集めてみました。

魚類

2019年、ネットを賑わせた寄生性ヨコエビが ジンベエドロノミ Podocerus jinbe です (Tomikawa et al. 2019)。この種は、美ら海水族館の生け簀で飼われていたジンベエザメの口内(鰓耙)に付着した状態で発見されました。鰓を通過する海水に含まれる有機懸濁物を頂戴して生活しているとされていますが、1個体に1,000匹もついていたとのことで本当に邪魔になっていないのか気になるところです。

軟骨魚類については他に、北大西洋においてカッチュウヨコエビ上科の Lafystius sturionis Krøyer, 1842 が ガンギエイ grey skate をはじめとする多様なエイにつくことや、北大西洋および北太平洋においてはフトヒゲソコエビ上科の Opisa tridentata Hurley, 1963 がアブラツノザメ Squalus suckleyi につくことが知られています.同じくフトヒゲソコエビ上科に含まれるサカテヨコエビ科 Trischizostomatidae の Trichizostoma raschi は クロハラカラスザメ Etmopterus spinax に寄生するとのことです (Benz and Bullard 2004)。

また、サカテヨコエビ属は Bathypterois phenax(イトヒキイワシ属の一種)などの硬骨魚類へ寄生する(Freire and Serejo 2004)ことも知られています。

爬虫類

モクズヨコエビ科の Hyachellia が、アカウミガメとアオウミガメの体表から見つかっています (Yabut et al. 2014)。また、ウミガメドロノミ Podocerus chelonophilus というそのままの名前のやつもいます (Yamato 1992)。

ウミガメはワレカラやタナイスなどの生息基質として知られていますが、こういった小型甲殻類はウミガメの体表の溝に入り込んだり、生える海藻に付着しているようです。

脊索動物

その名も「ホヤノカンノン(海鞘之観音)」というヨコエビは、ホヤ類の体表に埋没して生活しています。近縁のエンマヨコエビ科の各属とは、歩脚の先端が亜はさみ形になっていることで識別されるほど、属レベルで付着・埋没生活への適応がみられます。Foster and Thoma (2016) や 星野 (2020) で美麗な生態写真を見ることができます。

海綿動物

経験上、マルハサミヨコエビ科 Leucothoidae や イソヨコエビ属 Elasmopus などが入っていたりします。海綿は、濾過食者として新鮮な水流やデトリタスを得やすい環境に定位しやすいと思われ、棲み込みだけでなくデトリタス食ヨコエビの足場としても利用されやすい気がします。

文献ではセバヨコエビ科 Sebidae の記録が散見され、Seba alvarezi セバヨコエビ属の一種 (Winfield et al. 2009) が棲み込むことが知られています。

ネット上では、ツツヨコエビの一種が付着する様子が紹介されていたりします(asturnatura.com)。

また、アシマワシヨコエビ Maxillipius rectitelson が乗っかっている写真もあります (星野 2020)。

刺胞動物

刺胞動物と共生するには毒の銛を克服する必要があるように思えますが、タテソコエビ科 Stenothoidae との親和性が高くわりと事例が報告されているようです (Marin and Sinelnikov 2018; 星野 2020)。ヒメイボヤギ Tubastraea coccinea にマルハサミヨコエビ属 Leucothoe とタテソコエビ属 Stenothoe が付着するとの報告もあります (Alves et al. 2020)。

イソバナ Melithaea flabellifera にはテングヨコエビ科のイソバナヨコエビ Pleusymtes symniotica が付着することが知られています (Gamô and Shimpo 1992)。

深海イソギンチャク Bolocera tuediae からは、フトヒゲソコエビ類の一種 Onisimus turgidus が見つかっています (Vader et al. 2020)。

クダウミヒドラ類には、マスト形成ヨコエビである キシシャクトリドロノミ Dulichia biarticulata がマストを形成して付着する様子が観察されています (星野 2020)。

軟体動物

タテソコエビ科の

Metopa alderii,

Me. glacialis と、ツノアゲソコエビ属の一種

Anonyx affinis は、

Musculus discors,

Mu. laevigatus,

Mu. niger などの二枚貝の中に入り込むことが知られているようです

(Just 1983; Tandberg, Schander and Pleijel 2010; Tandberg, Vader and Berge 2010)。生態写真は

ベルゲン大学博物館のブログで見ることができます。

棘皮動物

著名なところでは、シャクトリドロノミ属の一種 Dulichia rhabdoplastis が、ハリナガオオバフンウニ Mesocentrotus franciscanus のトゲの先にマストを作る事例が知られています(Invertebrates of the Salish Sea)。

ロス海では「南極ウニ」の一種 Sterechinus neumayeri に付着するフトヒゲソコエビ類 Lepidepecreella debroyeri が発見されています (Schiaparelli et al. 2015)。

エゾテングノウニヤドリ Dactylopleustes yoshimurai は、エゾバフンウニ Strongylocentrotus intermedius の棘の間に生息しています。町田 (1991) は D. obsolescens (not Dactylopleustes obsolescens Hirayama, 1988; D. cf. yoshimurai) を解剖し、体内がウニの組織らしきもので満たされているのを確認しており、ウニの軟組織を食べている可能性が高いようです。今年の夏には、ウニ付着性ヨコエビが宿主の弱った組織に集まるという事例が発表されており (Kodama et al. 2020)、ウニ付着性ヨコエビは今ホットなテーマの一つと思われます。

ナマコの体腔内から見つかっているフトヒゲソコエビ類 Adeliella属 もいます (Frutos et al. 2017)。

メリタヨコエビ属の一種は、ヒトデの一種 Ophionereis schayeri の体表に付着している様子が観察されていますが、その関係は十分にわかっていないようです (Lowry and Springthorpe 2005)。

環形動物

カンザシゴカイ類の棲管に、イソホソヨコエビ Ericthonius pugnax が二次的に棲管を形成して生活する様子が報告されています (星野 2020)。

甲殻類

バイカル湖に生息する Pachyschesidae 科 は、他の大型ヨコエビの覆卵葉内部に寄生します (Karaman 1976)。

カニに付着する例もあります (Vader and Krapp 2005)。また、日本からはイセエビの鰓室に入り込むという、その名も イセエビチビヨコエビ Gitanopsis iseebi というチビマルヨコエビの仲間が知られています (Yamato 1993)。

鳥羽水族館がブログに載せていたヤドカリの体表から発見された Isaea属の未記載種は、日本からは報告が乏しいグループなので続報が俟たれます。

深海ではフトヒゲソコエビ類の一種 Paracyphocaris praedator が、遊泳性十脚類ヒオドシエビ類の一種 Oplophorus novaezeelandiae の卵に擬態しながら卵を摂食しているとの説があります (Lowry and Stoddart 2011)。これは卵に対する寄生や捕食の類ですが、親エビに対しては体表付着という扱いになるでしょう。

その他、Vader and Tandberg (2015) にすごくいろいろ載ってます.無料なのがありがたいですが、ところどころリファレンスが間違っているので注意が必要です。

海綿(コルクカイメン属 Suberites)付きの貝殻を使用しているカイメンホンヤドカリ Pagurus pectinatus などから複数のヨコエビ(テングヨコエビ科:Sympleustes japonicus,カマキリヨコエビ科:Ischyrocerus commensalis,タテソコエビ科:Metopelloides paguri)が見つかった、という報告もあります (Marin and Sinelnikov 2016)。こうなると、もはや誰が誰に寄生しているのか訳が分かりません。

やはりヨコエビ類において付着生活への適応度合いは低く、眼で見てヨコエビと分かるレベルの体制を具えています。明確な寄生性というより、デトリタス食において多少の御利益があるとか、底生自由生活の延長線上にある印象です。岩場などに棲むヨコエビは、二枚貝の足糸の間にコケムシやら海綿やらが入り込んだ構造に隠れていることがよくありますが、彼らにとって生きたベントスの体表もそういう複合的な環境と、大した違いはないのかもしれません。付着生物の体組織そのものに用事はなく、二次的に自ら造成した生息基質を利用しているヨコエビがいることは、その典型と思います。いずれ等脚類や橈脚類のように身体が袋状に変化してしまう日がやってくるのか、気になるところです。